Vincent GODARD

Département de Géographie

Université de Paris 8

V.1.5 - Dernière mise à jour : 14/03/2025

Fiche Mémo n°2.3. du cours de Télédétection niveau 2 :

Orbites, cycles orbitaux et traces au sol

Description des orbites et traces représentatives des satellites d'observation de la Terre

1. Les orbites des satellites d'observation de la Terre

1.1. Orbites des satellites géostationnaires

- L'orbite géostationnaire est : [parfois appelée orbite de Clarke (ingénieur, auteur de SF)]

- d'inclinaison nulle (i = 0°)

les satellites évoluent dans le plan équatorial à 36 000 km de la Terre

- géosynchrone

ils sont animés d'une vitesse angulaire égale à celle de la terre

durée de révolution orbitale de 23 h 56 mn pour 360°

Les satellites géostationnaires apparaissent immobiles à un observateur

car toujours au dessus du même point

fig. 1a - Orbite d'un satellite géostationnaire

Source : Tutoriel du Centre Canadien de Télédétection

- Orbites très recherchées pour les transmissions et la météo

en raison de la répétitivité et des vastes zones couvertes

Car les satellites géostationnaires couvrent chacun

42 % de la surface du globe (d'environ 81° N à 81° S)

A l'exception des régions polaires

On trouvera un complément sur les orbites géostationnaires en activant ce lien !

1.2. Orbites des satellites à défilement

L'orbite des satellites à défilement est :

- d'inclinaison non nulle (i > 0°)

Celle des satellites de télédétection est souvent polaire (± 90°)

Permet de survoler zones proches des pôles

Mais ces orbites polaires ne sont :

- ni vraiment très circulaires

- ni vraiment très uniformes

Car perturbées par le renflement équatoriale de la terre

1.3. Orbites des satellites héliosynchrones

- C'est un cas particulier des satellites à défilement

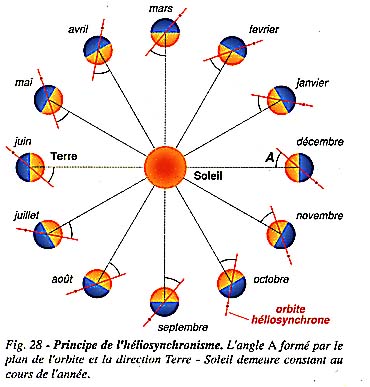

Orbite héliosynchrone : Orbite dont le plan conserve un angle constant avec la direction Terre-Soleil

fig. 2a - Orbite des satellites héliosynchrones

Source VERGER 1992

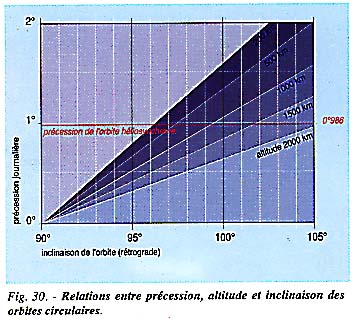

- Une orbite peut être rendue héliosynchrone grâce à la précession nodale de son plan orbital autour de la Terre.

Sous certaines conditions d'inclinaison et d'altitude

on obtient une précession positive d'environ 1° par jour

Cette précession "correspond" :

au déplacement journalier de la Terre autour du Soleil

fig. 2b - Quelques exemples d'altitudes et d'inclinaisons de satellites héliosynchrones

Source VERGER 1992

On en déduit que :

plus l'altitude de l'orbite est élevée

plus l'inclinaison doit être forte

tab. 1 - Quelques caractéristiques de missions héliosynchrones

|

|

|

|

|

Landsat 4 et 5 |

|

|

|

SPOT 1, 2, 3, 4 et 5 |

|

|

|

|

|

- Quel est l'intérêt des orbites héliosynchrones ?

Elles permettent d'obtenir :

- 1 heure solaire locale constante

l'éclairement ne varie qu'avec les saisons

- 1 balayage de toute la surface du globe (sauf les pôles)

car les orbites sont quasi polaires

fig. 2c - Orbite quasi polaire d'un satellite à défilement

Source : Tutoriel du Centre Canadien de Télédétection

Du fait de leur orbite quasi circulaire

- l'altitude et donc l'échelle sont constantes

C'est donc des orbites très recherchées pour l'observation de la terre.

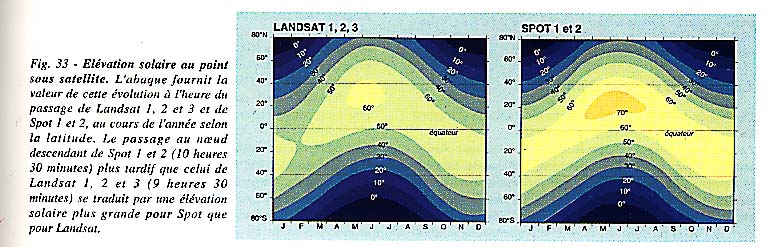

- Les satellites passent-ils tous à la même heure au même endroit ?

Non, à cause des différences :

- d'altitude

- d'inclinaison

Chaque mission a 1 heure de passage (exprimée en temps civil local) différente des autres à l'équateur (et à n'importe quelle latitude)

- L'éclairement dépend de l'élévation solaire

CàD, de l'heure et de la saison

fig. 3a - L'élévation solaire en fonction de la latitude et de la saison

Source VERGER 1992

- La plupart des satellites d'Observation de la Terre effectuent leur :

- trajectoire descendante au dessus de la face éclairée

- trajectoire ascendante "de nuit"

fig. 3b - Orbite ascendante (nuit) et descendante (jour)

Source : Tutoriel du Centre Canadien de Télédétection

tab. 2 - Heure de passage au noeud descendant de quelques satellites

Mission Heure locale Landsat 4 et 5

9 h 37 Landsat 7

10 h SPOT 1, 2, 3, 4 et 5

10 h 30 ERS 1

10 h 15 IRS 1A

10 h 25 20 h 20 (noeud ascendant) 13 h 33 (noeud ascendant)

- Quelle est la durée de vie d'un satellite ?

Elle s'allonge avec l'altitude

en raison de la diminution des frottements

Cosmos (alt ± 200 km)

- récupéré au bout de 2 à 3 semaines

Landsat 3 (920 km)

- espérance de vie = plusieurs siècles (mais Landsat 7 à 720 km, un peu moins !)

- mais durée d'exploitation de quelques années (± 5 ans)

Météosat (36 000 km)

- espérance de vie = plusieurs Millions d'années (freinage atmosphérique inexistant)

2. Les traces au sol

2.1. Caractères généraux

Trace au sol = ligne imaginaire à la verticale du satellite

C'est la succession des nadirs*, points à la verticale du satellite.

2.1.1. Quelques paramètres

- Le dessin de la trace au sol combine

- le mouvement du satellite

- la rotation terrestre

- Il est influencé par

- l'altitude

- la latitude du satellite

- La déviation au sol est maximale lorsque le satellite :

- vole à très haute altitude (faible vitesse angulaire du satellite)

- survole l'équateur (environ 27,8 km / mn)

- La déviation au sol est nulle au pôle

2.1.1. Caractéristiques de la trace au sol

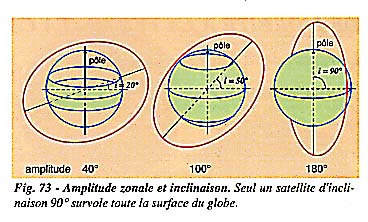

- Son extension est limitée en latitude (fonction de i)

c'est l'amplitude zonale

fig. 4 - Amplitude zonale et inclinaison de l'orbite

Source VERGER 1992

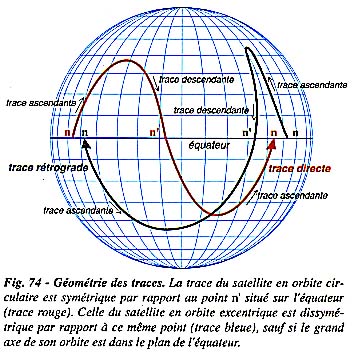

Une trace est dite :

- ascendante lorsqu'elle coupe l'équateur du sud au nord

- descendante lorsqu'elle coupe l'équateur du nord au sud

- directe si elle recoupe des méridiens de + en + orientaux

- rétrograde si elle recoupe des méridiens de + en + occidentaux

fig. 5a - Traces

Source VERGER 1992

- La notion de trace directe ou rétrograde est différente de celle d'orbite directe ou rétrograde

Voir les orbites progrades et rétrogrades en activant ce lien !

L'orbite est fonction de l'inclinaison (cf. Fiche Mémo 2.1.)

L'orbite directe peut avoir une trace rétrograde !

Lorsque sa composante vitesse W-E est inférieure à la vitesse de rotation de la terre

La notion de trace concerne plus le géographe que celle d'orbite

2.2. Cycle orbital et traces au sol

2.2.1. Cycle orbital

Cycle orbital : nombre entier de révolutions accomplies par un satellite pour se retrouver au dessus de son point de départ (un des nadirs).

Ne pas confondre cycle orbital et période de revisite !

Avec des capteurs orientables, les périodes de revisite sont plus courtes que les cycles orbitaux.

fig. 5b - La fauchée

Source : Tutoriel du Centre Canadien de Télédétection

Dans le cas des orbites quasi polaires, le chevauchement des orbites entre deux fauchées* adjacentes, aux hautes latitudes, offre une couverture* plus fréquente qu'aux basses latitudes.

fig. 5c - Chevauchement des fauchées aux hautes latitudes

Source : Tutoriel du Centre Canadien de Télédétection

tab. 3 - Cycle orbital de quelques satellites

|

Mission |

|

|

|

Landsat 1, 2 et 3 |

|

|

|

SPOT 1, 2, 3, 4 et 5 |

|

|

2.2.1.1. Cycles orbitaux simples

a) Traces rétrogrades

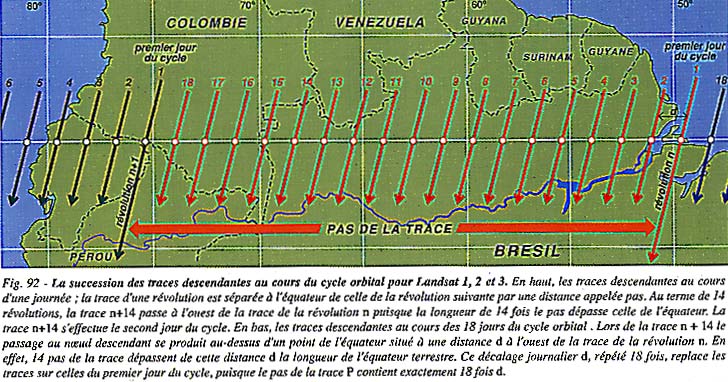

fig. 6 - Cycle orbital simple : le cas de Landsat 1, 2 et 3

Source VERGER 1992

Dans le cas de Landsat 1, 2 et 3 :

tab. 4 - Rappel de quelques paramètres des missions Landsat 1, 2 et 3

|

Mission |

|

|

|

|

|

|

Landsat 1, 2 et 3 |

|

|

|

|

|

- le pas de la trace (entre n et n + 1) est de 2 874 km à l'équateur (cf.fig. 6)

Pas de la trace "P" : distance à l'équateur séparant deux révolutions successives

- après 14 révolutions, (soit 24 heures et quelques minutes)

- le pas de la trace est en n + 14, décalé d'une valeur "d" par rapport à n, il est sur la trace "2" de la figure 6 ;

- après 28 révolutions, (soit 48 heures et quelques minutes)

- le pas de la trace est en n + 28, décalé de "2*d" par rapport à n, il est sur la trace "3" de la figure 6, etc.

- "d" est égale à la rotation de la Terre plus la précession nodale en 24 heures

- "d" est un sous multiple du pas de la trace, une partie aliquote de "P"

18 jours plus tard, au bout de 251 révolutions, Landsat aura accompli son cycle orbital.

- Comment se rangent les traces ?

par ordre croissant vers l'Ouest et de façon monotone = 1 cas simple de traces rétrogrades

b) Traces directes

Parfois, les traces se rangent en ordre croissant vers l'Est

Au bout d'1 jour la trace adjacente à la trace initiale est décalée vers l'Est

C'est le cas d'ERS1, satellite européen à capteur radar et infrarouge, lancé en 1991

tab. 5 - Quelques paramètres de la mission ERS 1

|

Mission |

|

|

|

|

|

|

ERS 1 |

|

|

|

|

|

2.2.1.2. Cycles orbitaux complexes

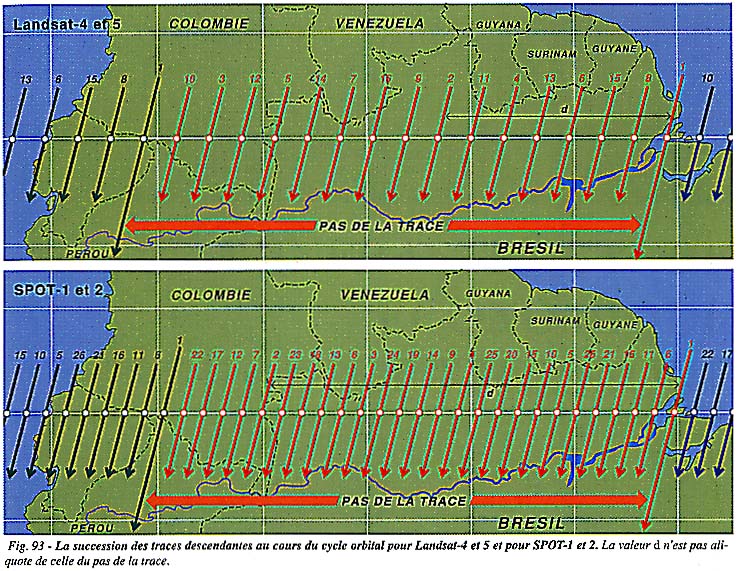

fig. 7 - Cycles orbitaux complexes : les cas de Landsat 4 et 5 et de SPOT 1, 2 et 3

Source VERGER 1992

tab. 6 - Quelques paramètres des missions Landsat 4 et 5 et SPOT 1, 2 et 3

|

Mission |

|

|

|

|

|

|

Landsat 4 et 5 |

|

|

|

|

|

|

SPOT 1, 2 et 3 |

|

|

|

|

|

- Pour ces deux satellites:

"d" n'est pas un sous multiple du pas de la trace "P"

donc les traces ne se rangent pas de façon monotone

Dans le cas de SPOT, l'ordre des traces est le suivant, de l'E vers l'W, à l'intérieur de P :

1, 6, 11, 16, 21, 26, 5, 10, 15, 20, 25, 4, 9, 14, 19, 24, 3, 8, 13, 18, 23, 2, 7, 12, 17, 22

- Valorisation de la répartition non monotone des traces par le dépointé latéral des télescopes de SPOT

Pointage des télescopes dans un couloir de 950 km de large

Cela représente, pour une même zone (mais sous des angles différents) :

- à l'équateur, 7 prises de vue possibles en 26 jours (soit 98 prises de vue théoriques par an)

soit encore, en moyenne, 3,7 jours entre 2 prises de vue

- à la latitude de 45°, 11 prises de vue par cycle de 26 jours (157 prises de vue théoriques par an)

soit en moyenne, 2,4 jours entre 2 prises de vue

2.2.2. Atlas des traces au sol

Cette régularité cyclique permet d'éditer des atlas où sont reportées les traces

Chaque trace y est numérotée.

Ces atlas sont appelés des grilles d'indexation

WRS (World Reference System) pour Landsat et MOS-1

WRS-1 (Landsat 1 à Landsat 3)

WRS-2 (Landsat 4 à Landsat 9)

Il est possible de télécharger les grilles ici : Landsat Shapefiles and KML Files

GRS (Grille de Référence SPOT) pour SPOT

- L'indexation se fait en traces (colonnes) et rangs (lignes) continus

Leur intersection s'appelle un nœud

Le nœud matérialise le centre de la scène

Selon les missions, l'appellation est :

- Path et Row pour Landsat

Path numérotation croissante vers l'W

Row numérotation croissante vers le S

- K et J pour SPOT

K numérotation croissante vers l'E

J numérotation croissante vers le S

3. Test de compréhension

Communiquez-moi sur la plateforme Moodle, à la rubrique travaux, les réponses aux questions suivantes :

Question n°2.3.1. Le programme SPOT est-il :

a) sélénosynchrone

c) héliosynchrone

b) géosynchrone

d) asynchrone

Question n°2.3.2. Une "trace au sol" est dite directe quand elle recoupe des méridiens de plus en plus :

a) méridionaux

c) orientaux

b) occidentaux

d) septentrionaux

Question n°2.3.3. Les programmes Landsat 1, 2 et 3 ont-ils des "traces au sol" :

a) rétrogrades

c) dextrogyres

b) directes

d) sénestrogyres

NB : les mots suivis de "*" font partie du vocabulaire géographique, donc leur définition doit être connue. Faites-vous un glossaire.